どういう訳かこの猫は軍手が好きで、軍手を側に置いてしらんぷりをしていると、一生懸命じゃれている。

ここでは、私が今まで付き合ってきた猫たちの話を書きます。

□:野良猫の寅さん

SFのページの4に出ている猫は、私の家に来るようになって2年半くらいになる。

写真は2年前のものなので、現在はだいぶ違う雰囲気になっている。

|

この写真も2年くらい前に写したもので、ようやく私に慣れてきた頃のものです。 どういう訳かこの猫は軍手が好きで、軍手を側に置いてしらんぷりをしていると、一生懸命じゃれている。 |

1、鳴かない。

ずいぶん長いこと唖だと思っていた。2、甘えない。

どんなに寒い時でも自分から人の膝に上がろうとはしなし、体をすり寄せたりしない。3、家に入りたがらない。

今まで知っていた猫はみんな、寒くなると居心地の良い家に入りたがって大騒ぎをした。4、愛想が悪い。

愛想が悪いというより、人の注意を引くのが嫌いらしい。

今でも数週間に一回くらい顔を出すが、しばらく部屋で休んだ後は天気が悪くても別に気にする様子も無く、また出ていってしまう。

どうやら放浪癖があるようで、愛想の無い寅さんみたいである。

私の親兄弟はみんな猫が好きで、子供の頃から家には猫がいた。

もっとも全て野良猫が居ついたもので、不思議なことに私の家で子猫を生んだことはない。

数日〜数週間だけ滞在した猫はあまりに多くて覚えていないが、思い出に残っている猫のことを書いてみました。

□:クロという猫

最初に記憶にはっきりしている猫は、昭和39年の冬までいた「クロ」と呼んでいた黒い猫で、尻尾が長く、おなかと手足が白かった。

この猫はとても頭が良く、しかもなんとなく静かな雰囲気の猫だった。

自分で窓を開けて出入りが出来たし、私の遊びに辛抱強く付き合ってくれた。

それなのに、私はこの猫を思い出すと今でも胸が痛む。

昭和39年の秋、ちょうど近所の神社でお祭があり、私は大きなヤドカリを買ってきて飼いはじめた。

陸棲のヤドカリを飼うのはすごく面白く、私は夢中になっていた。

そろそろ寒くなってきたある日、突然そのヤドカリが行方不明になり、私は家の周りを必死で探した。

もうすぐ冬になるので、早く見つけないと死んでしまうと思ったのである。

そんな私に、今思えば軽い気持ちだったのだろうが、家族の一人が「猫が食べちゃったンじゃない?」と言った。

その一言を、焦っていた私は信じてしまったのだった。

そして私は、それまで可愛がっていた猫にヤツ当たりをするようにり、猫を見るたびにイジワルをするようになった。

数週間くらいそういう状態が続いただろうか。

ある風の強い寒い夜、銭湯へ出かけようとしていた私は、軒下で寒そうにしている猫を見かけた時、「どっかへ行っちまえ!」と捨て台詞をなげつけて出かけたのだった。

そして、その時を最後に、猫はいなくなった。

さらに数日後、押入れの中で本を探していた私の前にナント!、あのヤドカリが出てきたのだった。

あの時の愕然とした気持ちは、なんと言ったらいいのだろう、言葉では言いがたいものがあり、今でもまざまざと蘇ってくる。

今度は、近所中を必死で猫を探し回るのだったが、彼女が私の前に姿を見せることは二度となかった。

□:「シマ」と「クロ」と「トラ」という猫

次に印象的な猫は「シマ」と呼んでいた茶色と白の縞模様の猫と、「クロ」と呼んでいた全身真っ黒な猫だった。

「シマ」はけっこう大柄で尻尾も長かったが、「クロ」は小柄で尻尾が短かかった。

この二匹はすごく仲が良く、誰も見ていないとよくじゃれ合っていた。

隣の部屋でゴトゴトと音がするので、ドアの隙間から見ると、よく二匹がじゃれあっていた。

一緒に遊ぼうと思ってドアを開けると、二匹はパッと離れて、何も無かったように毛繕いを始めたりするのである。

猫も人目を気にするし、恥ずかしがったりするのである。

|

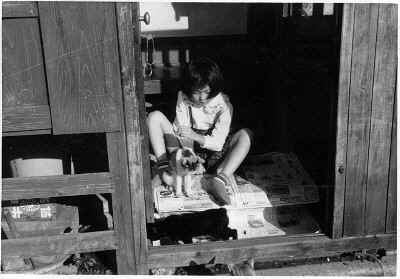

この写真は昭和41年(1966)頃のもので、当時は天気の良い日曜日は、こうやって新聞紙を玄関や道路に広げて、猫達と日向ぼっこをしていた。 妹の前に「トラ」が座って、下を横切っていく「クロ」を見ている。 また、手前には「シマ」の頭が見えていて、これから仲間に加わろうといった状況のようです。 |

「クロ」は寂しがりやで甘えんぼだった。

私が座っていると、よじ登ってきて冷たい鼻を首筋に押しつけてくることが多かった。

また、よく風をひいて、クシャミ、ハナミズだらけになったりしていたが、あまりダルそうな気配はみせなかった。

「クロ」の毛は、普通の猫の毛と違い、ビロードのような手触りで気持ち良かった。

部屋を暗くして彼の背中を蛍光灯の管でなぜると、ビックリするくらい明るく光って面白かったが、彼にとってはいい迷惑だったろう。

昭和42年の正月に行方不明になってしまった。

「シマ」はやんちゃでよく暴れる猫だったが、けっこう人気者で、近所に下宿している人の部屋にも出入りしていた。

買い物篭に入れてグルグル振り回すと目を回してしまい、ヨタヨタと横に歩いて行ってひっくり返ったりしていた。

そんな遊びをよくやったが、彼にとっては迷惑な遊びだったろう。

彼は昭和42年の夏、旅行から帰って来た時に軒下の材木置き場の中で死んでいた。

原因は今でもわからない。

旅行に出かける時、家の前に座ってこちらを見ていた彼に「バイバイ」と言ったのが、生きている彼を見た最後だった。

「トラ」という三毛猫は、裏の家で飼われていた猫だったが、子猫を生んでからの子育てに疲れて家出してきた猫だった。

私の家で落ち着く猫は、ほとんどが大人しくて、苛められないかぎり人に危害を及ぼしたことは無いのだが、この猫は時々ヒステリーをおこして人の手足を引っかいた。

機嫌が良いのを確認しないと、気軽に手を出すのは危険だった。

「シマ」と「クロ」が近づくと何時も怒っていたが、彼ら二匹はあまり気にするようすもなく、平然と彼女の前を横切って行くのだった。

彼女は何時のまにか裏の家に帰っていった。

□:「ネコ」という猫

ただの「ネコ」と呼んでいた灰色と白の縞模様の猫が一番長く付き合った猫だった。

昭和43年〜昭和51年まで一緒に生活していた。

この猫も賢い猫で、窓はおろかドアまで開けることができた。

また、妹が銭湯に行く時は送って行き、出てくるまでお風呂屋さんの近くに駐車している車の下で待っていた。

私や妹を送り迎えする猫は何匹かいたが、数百メートルも離れた所まで行き、待っているなどということをやった猫は他にいなかった。

母親と妹が足元をウロチョロする猫をつれて行く場面を何度も見たが、人間と散歩する猫というのを見たのは最初で最後(?)だった。

呼ぶとすぐに膝の上に飛び上がってくるのだが、「そろそろお風呂に入れよう」などと話しをしただけで、ドロンとどこかへ消えてしまう猫だった。

お風呂に入れている間は、隙を見て逃げようとするが、終わってタオルで拭く段になるとじっと座って大人しくしていた。

|

この写真は昭和44年(1969)のもので、私が向けたカメラを興味しんしんで見ている「ネコ」 |

この猫は半年以上行方不明になっていたことがあった。

春頃に行方不明になり、すっかり諦めてしまった秋の夜更けに帰ってきた。

帰って来た時はすごく興奮しており、板の間を唸りながら歩きまわったのだが、爪を出したままで歩き回って「カチャカチャ」と音を出していた。

もしかすると、「三匹荒野を行く」のように、遠くから帰って来たのかもしれないと思っているのだが、なにぶん喋らないので真相は不明である。

家を建て替えることになり、会社の古い社宅を一時借りることになった時、はたして猫は引越しに耐えられるのか?、という問題が持ちあがった。

引越し先から逃げ出したら、二度と帰ってこれないと思ったが、そのまま野良猫としてほっぽらかすことも出来なかった。

そもそも引っ越し先の社宅で猫を飼って良いのか?という問題さえあったが、なにぶんノンキな家族なので、「なんとかなるデショ」と、猫も連れて行った。

引っ越した最初の日はすごく興奮したので、戸を締め切って家の外に飛び出さないようにしていたが、次の日にはもう新しい環境に慣れてしまい、広い社宅の中を走り回っていた。

家が新しくなり、数年を過ごしたが、だんだん大人しくなり、ご隠居の雰囲気を漂わせるようになった。

1日中じっと前を見て座っていることが多くなり、友人はそれを見て、「深い思索に耽っているようだ」という感想をもらしたが、まさにそんな貫禄だった。

そのうちキバも抜けてしまい、「歯抜けバアサン」などと呼ばれていたが、本人(猫)は気にする様子も無く、玄関の横で招き猫のように座っていた。

だんだん食欲も減ってしまい、抱き上げるとビックリするほど軽くなってしまった。

なんだか哀しかったが、頭をなぜると気持ち良さそうにゴロゴロとかすかに喉を鳴らすのだった。

昭和51年の梅雨の雨の日に、妹に抱かれながら死んでいった。

□:「おにいちゃん」と「まんなか」と「チビ」という猫

黒猫の三兄弟は、隣の家の物置で生まれた兄弟だった。

もっと子猫がいたと思うが、私の家に居ついたのは三匹だけだった。

まさに「ブーフーウー」の世界で、体が大きくヤンチャな長男、すばしっこくて根性のある次男、頭が良くて要領の良い三男だった。

(次男は長女だったかもしれないが、記憶がはっきりしない)

三匹とも真っ黒で、ツキノワグマのように首のあたりにちょっと白いネクタイがあるだけの黒猫だった。

彼らがかたまって寝ていると、真っ黒な固まりになり、どこが頭か尻尾か分からない状態になった。

好奇心の塊のような三匹で、ハタキをパタパタするとビックリするほど飛び上がった。

いつも三匹で走り回っていて楽しかったのだが、そんな幸せな生活は長くは続かなかった。

黒猫というのは都会では生存競争にハンデがあるのである。

わずか半年ほどのうちに、次々と車にはねられ、三匹とも死んでしまった。

この猫達と付き合ったのは昭和53年の夏〜昭和54年の秋までの短い期間だったが、その後、次の猫が来る前に私は家を出てしまい、以来20年近く猫との付き合いはなくなっていた。